美国的金融海啸引发全球性的经济危机至今仍在蔓延深化当中,何时"触底"依然是经济学家喋喋不休的热议话题。目睹着那些坚如磐石的百年老店颓然倒地,至高无上的百年老报破产出局,所受的冲击一点不亚于9·11当年电视屏幕传来的世贸大厦崩毁的瞬间。

问题是在全球经济一体化的今天,所谓隔岸观火已经不存在,彼岸的海啸必然影响到此岸,先是出口萎缩,再是消费下挫,当实体经济发生问题的时候,媒体经营的基础也就开始动摇。

怎么办?

几乎所有的媒体经营者相互见面都会如此询问,去年盛世大典所带来的欢乐祥和荡然无存,到处危机四伏,充满惶恐不安。直面的金融危机如同无底深渊,过于宏大的事情媒体经营者是管不了的,还是着力于眼前好了。先把自己的事情办好,才能够腾出精力考虑三分之二的其他人,这不是老邓给我们应对困难的智慧吗。眼前的情况已经出报告了,据CTR的广告监测数据,截止到2009年1月底,整个广告市场投放没有出现滑坡,还是持续增长,这是一个好消息;然而,与往年数字相对照,增速明显放缓,推算二月份可能更加明显,这是坏消息;就四大媒体而言,电视呈现微增,报纸和杂志急剧下滑,电台基本持平,到月底有些小微跌。

本期主打文章就是从广播媒体经营切入,看看在金融危机的冲击之下,广播媒体的经营者到底是如何应对的。

首先感受到一点的是,处在对立竞争态势的广播媒体,在危机面前探索合作机缘和主动联合加盟多了,这也就是所谓的"抱团过冬"吧。其实广播的联盟早已有之,不过今天的联盟种类更加多样、更加细分了,既有区域性的联盟,也有全国性的联盟;有针对临时主题的联盟,也有长期的内容联盟。本期焦点文章中列举了若干例子,值得关注。

第二点,应对深刻而又持久的金融危机,许多经营者推崇"现金为王",采用观望躲避的策略,但是,本刊记者还是注意到了广播在多元产业经营经营上的积极拓展。办报纸、做电视、搞活动、试水媒体购物、做培训??种类不一而足,范围也从城市拓展到了农村、从国内市场拓展到了国际市场。那么,在危机时刻应该是消极躲避还是积极开拓?英国学者曾经就20世纪70年代的经济萧条时期的企业表现做过长期的跟踪研究,研究结果表明,经济萧条的时候,采用积极策略,坚持广告投放的企业,无论是市场占有率或者是利润率均胜过采用消极态度的企业。

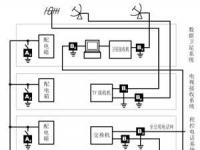

第三点,数字化的步伐依然坚定不移。广播的出路在于数字化,这已经是广播经营者的一个共识,问题是危机当前,牵涉到庞大投资的数字化工程还会继续吗?事实上,无论是广播频率内容本身的数字化,还是在数字化之后开展多种增值服务,广播电台均在积极推进。在本期焦点文章中我们会看到:上海文广移动利用DAB技术提供的"点点通"实时路况信息服务,已经远超出了交通导航的范畴,而是成为跟用户息息相关的生活导航;中国国际广播电台则实现了广播在互联网上的有效延伸。已经有诸多例子表明,越是经营困难,管理者越是寄希望于新的技术引进所带来的资源拓展和效率提升。

笔者为这样的广播经营者的沉着和胆识击掌,百年未遇的金融海啸,悲观叹息丝毫不能有助于问题解决,积极应对才有可能杀出一条新的血路。八十年代的"珠江模式"如此,九十年代的"北京交通"也是如此,经营者往往被逼到绝境,无路可逃,只能够直面难局,奋力前行。时至今日的危难面前,联盟也罢,开拓也罢,需要大勇气,才能够应对大难局,而大勇气的来源就是自己的信心。

信心从何而来?第一点,来自于自己的听众,这是广播经营

为您推荐

广播曾经风靡一时,但后来却越来越边缘化,最近一段时间以来,数字技术的发展似乎又开始促使广播焕发出新的活力。3月28日,北京人民广播电台(以下简称北京电台)宣布将在4月18日开始试播数字广播节目,预计今年下半年还有六套节目播出。据介绍,首次试播的是一套“世界音乐”节目,据说可以和CD的音质媲美。从AM(调幅)到FM(调频)到现在的DAB(数字音频广播),广播又一次的革命开始了。但数字广播的野心绝不仅于此,在DAB基础上的DMB(数字多媒体广播),也就是能同时传输音频、视频和数据业务的新网络,才是它最终想要做到的。数字广播主要有DAB、DMB和数据广播三大应用,而DMB最大的市场就是手机电视。在3

日前,天津市物价局召开了制定有线数字广播电视收视费标准听证会。根据国家发改委《政府价格决策听证办法》的规定,经有关方面推荐,市物价局聘请了市人大代表、市政协委员、有关专家学者、政府有关管理部门、消费者和社会各界代表21名人员为听证会代表,听取天津广播电视网络有限公司提出的制定有线数字广播电视收视费标准方案,并对方案的合理性及可行性进行公开论证。经自愿报名申请,本市5位市民参加听证会旁听。

由信息产业部科技司主持的“基于数字音视频编解码技术标准(AVS)的数字视频广播编码播出与接收系统”12月14日在北京通过专家技术鉴定。这标志着中国已经完成数字视频广播系统的技术构建。这个项目由联合信源数字音视频技术(北京)有限公司牵头,中国科学院计算技术研究所、上海广电(集团)有限公司中央研究院、北京算通科技发展有限公司合作完成。包括5位院士在内的14位专家参加了该项目的技术鉴定。专家组认为,这个项目