在很多便携式无线设计中,发射器可能离音频电路仅仅数英寸。这样,如果设计人员未考虑天线的位置,设计就可能产生很多问题。常规的附加物,如增加屏蔽,对现今极其紧凑的电子产品来说可能不合适。在微型便携式无线产品中使射频干扰(RFI)最小化,一个重要考虑因素就是天线与设计的音频电路的相对位置。

近年来,便携式无线收发器在很多应用中迅猛增加,这些应用包括语音、数据和视频信号的发送及接收。无线设备的关键要求之一就是电子线路必须在其它高频无线发射器(如蓝牙设备)附近工作。以前的干扰研究是将任何源都看作远场,并且重点放在同轴电缆和印刷电路板(PCB)上的金属化走线上耦合的干扰。然而,却忽略了由封装引线支架和键合线耦合的干扰,未对其进行研究。

在很多便携式无线设计中,发射器可能离音频电路仅仅数英寸。这样,如果设计人员未考虑天线的位置,设计就可能产生很多问题。常规的附加物,如增加屏蔽,对现今极其紧凑的电子产品来说可能不合适。

辐射干扰可分为远场干扰和近场干扰。远场干扰定义为来自距离超过所关注频率约10个波长处。以2.4GHz的蓝牙频率为例,10个波长等于125mm (即4.1英尺)。

为了与早期研究一致,将远场辐射看作传导干扰,而将近场辐射看作近场干扰。传导干扰是由同轴电缆、PCB走线和外部元件耦合的远场源调制RF信号的能量。此能量被传导至便携式设备的音频放大器输入引脚。近场干扰等于来自近场源的传导干扰,以及因距无线产品天线很近而被音频放大器封装的引线支架和键合线耦合的干扰的和。为减轻接收电路中RFI的影响,早期对远场条件下的研究为设计人员得出了多条基本经验法则。为评估RFI影响,这些研究是将调制好的RF信号直接引入同轴电缆(图 1)。通过这些研究,建立了多种减少RFI的预防措施。本文将对某些早期研究和基于反馈电阻、RFI电容和精心设计输入级配置的远场RFI方案与现代紧凑型无线产品遭受的典型近场条件进行比较。

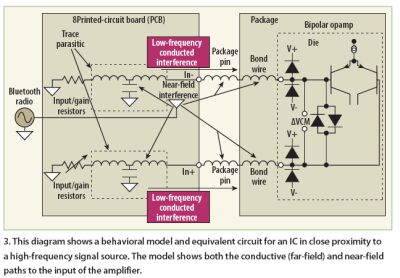

为使RF干扰对无线收发器的影响最小,首先要了解以调制RF信号形式出现的干扰是如何产生通向频率低得多的音频放大器及其支持电路的路径。图2给出的概念模型图说明了载波频谱是如何偏移调制RF载波,产生调制低频干扰信号。这个过程从调幅(AM) RF信号通过音频放大器输入信号引脚开始。放大器的低带宽滤波器筛选出RF载波,在音频放大器输出端产生解调信号。图3是一种IC附近存在高频源情况下的行为模型和等效电路,此模型给出了音频放大器输入的传导路径和近场路径。

根据基本的天线理论可知,长度不到载波波长1/4的电路走线就能形成此频率信号下的有效天线。对于蓝牙设备的2.4GHz载波信号,31.25mm (即1.2 英寸)的PCB走线即可构成高效的天线。评估板上的外部元件,如电容和电阻也是非常好的RF信号接收天线。

因此,干扰信号有很多路径进入无线产品的音频放大器电路,也就可以理解在防止这些干扰方面还有大量的试验研究工作要做。关于远场天线的传导干扰及对电路运放解调的RF的影响,已经有多篇文章发表。再次强调,这些实验将RF调制信号直接引入放大器的输入引脚。

相关链接

为您推荐

在数字时代,新的信息技术日新月异,就INTERNET接入技术而言,ISDN已经不是什么新玩意了,新兴的卫星上网技术--星网通才叫酷呢,下载速率快,图片刷新神速。但是很多人在安装星网通天线时

正焦天线寻找卫星,通常只要知道该卫星当地的接收仰角,把仰角器置於天线正中央加以调整仰度,再搭配指南针与卫星信号测试仪器很容易就可以找到你要的卫星.当你定位完成时,此时盘面中央、LNB及3万6千公里的卫星是成一直线的.功能聚焦信号增益防微波干扰货运装柜成本

国内部分地区卫视收视天线尺寸表湖北地区:76.5度:C1.35M(极限接收),KU0.65;78.5度:C1.5MKU0.980度:C1.8M(极限接收,未加极化片);83度:C1.35M(稳定接收)88度:C0.9M;加馈源M0.75M90度:C1.5M100.5度:C1.35M(稳定接收),KU0.65;105.5度:C0.9-1M,KU0.75;110.5度:C1.5MKU0.65;113度:C1.5MKU0.6可下帕拉帕,116度:124度:128度:C1.2MKU0.9M134度:

802.16标准是为在各种传播环境(包括视距、近视距和非视距)中获得最优性能而设计的。即使在链路状况最差的情况下,也能提供可靠的服务。OFDM波形在2km~40km的通信距离上支持高频谱效率,在一个射频内速率可高达75Mbit/s,可以采用先进的网络拓扑(网状网)和天线技术(波束成形、STC、天线分集)进一步加强覆盖。这些先进技术也可用来提高频谱效率、容量、复用以及每射频信道的平均与峰值吞吐量。此外,不是所有的OFDM都是相同的。为BWA设计的OFDM具有支持较长距离传输和处理多径或反射的能力。TCP、IP协议的特点之一是对信道的传输质量有较高的要求。无线宽带接入技术面对日益发展的IP数据业务